(注)以下の記述は日本歯科医師会雑誌及び所属歯科医師会会報並びに リーフレットからの抜粋・加筆を含む点をお断りいたします。

『これからのむし歯予防ってなんですか?』 「健康日本21」の歯科保健目標の小児・学童むし歯予防対策として ○ 3歳児のカリエスフリーの割合を80%にする ○ 12歳児の一人平均DMF指数を1歯にする の2つの目標があります。 生後早期に生じるむし歯の原因菌のミュータンス連鎖球菌定着を阻止することによって 小児むし歯を予防する可能性の試みがこれからのむし歯予防です。 『どう予防するのですか?』 歯の萌出とともに口腔内にミュータンス連鎖球菌(MS)が定着し始めると考えられています。 感染源は約70%が母親であり、母親とその子供で共通の MS 菌が認められる研究結果が報告されています。 そこで、保護者の口腔環境の改善を妊娠中から開始することが重要となります。 歯科医院では、母親のむし歯活動の低減として妊娠前妊娠中からのむし歯治療や食習慣に対する 指導と歯磨き習慣の定着はもちろん、キシリトールガムの習慣的使用を勧めています。 『妊娠期から出産後暫くのキシリトールガムの使用の効果は?』 具体的に妊娠6ヶ月〜出産後9ヶ月目までの13ヶ月間、100%キシリトール配合ガムを 1日4回以上毎日摂取することで母親から子供へのMS菌の伝搬の予防が 可能だという研究結果が報告されています。 キシリトールは、ヒトの体内でも作られている成分です。 その安全性はWHO(世界保健機構)でも高い評価をされていますので 胎児や赤ちゃんへの影響は心配ありません。 むし歯の原因はプラーク(歯垢)です 歯磨きの後はお口がさっぱりしますよね そのせいか、歯もきちんと磨けていると錯覚しがちです。 でも、実際には、磨けていない場合が多いのです。 むし歯予防のためには「磨いたつもり」と「磨けている」の違いをしっかり意識することが大切です。 どんなに磨いてもむし歯の原因・プラーク(歯垢)が残っていたら「磨けた」ことにはなりません。 逆に言えば、このプラークを取り除くことこそが、むし歯予防の最も大切なことなのです。 プラークは細菌の固まりで、その中のむし歯の原因菌が糖分を分解して酸をつくります。 更に、その酸が歯のエナメル質を溶かしてむし歯へと進行するのです。 むし歯になった歯は治療することができても、二度と元の歯に戻ることはできないのです。 目に見えない「かくれプラーク」を除去しましょう では、どうしたらプラークを除去できるのでしょう。 残念ながらプラーク除去の魔法はありません。 毎日の歯磨きで、一本一本の歯を丁寧に磨くことに尽きます。 ブラッシングのコツは、歯ブラシの毛先を歯面に直角に当て軽い力で小刻みに磨くこと。 歯の表と裏、歯と歯の間、歯と歯ぐき(歯肉)の境目、奥歯の咬み合わせ面を 丁寧に時間をかけて磨いてほしいと思います。 こうした部位は磨き残しが多いとされています。 特に歯のスキ間の奥や、歯の裏側の汚れは落としにくく、磨き残しが多いものです。 つまり、磨き残された「かくれプラーク」が潜んでいるのです。 そして、このかくれプラークこそが、口内トラブルの根本原因となっているのです。

それがプラークを形成します。 写真提供:(財)ライオン歯科衛生研究所 「酵素」のチカラでかくれプラークを徹底除去 こうして見てくると、プラークは手強く、頑固です。 簡単にはおとせません。だからこそ、毎食後の歯磨きが欠かせないのです。 最近では、プラークを分解する有効成分として酵素を配合した歯磨剤も出ています。 ブラッシングでは落としにくいかくれプラークも分解・除去してくれます。 しっかり磨いて、きれいな歯を。 そして、いつまでも清潔で、健康なお口を保ちたいものですね。 口は健康の入り口。口内の健康は全身の健康 ご存知ですか、『予防歯科』という言葉があります 予防歯科とは、歯科医院が行うプロフェッショナルケアと、家庭で(自分で)行うセルフケアを組み合わせ その両面からお口のトラブルを予防しようとする考え方、その取り組みです。 自分は、むし歯や歯周病がないから、歯科医院に行く必要はないと思っている人が結構います。 でも、むし歯や歯周病も「生活習慣病」だとしたら、いつその病に冒されるかも知れません。 だから発生しないうちに歯科医院に行き「プロ+セルフ」ケアの効果でお口のトラブルをふせぎましょう。 歯科医院に行こう、学ぼう ■正しいブラッシングの仕方を知っている人は意外と少ないのです。 正しいブラッシングが、むし歯や歯周病の発生を押さえる術(すべ)なのですが そのブラッシング法は、歯科医院で学びましょう。 ■もし、歯石が付いていたら。 歯垢や歯石は、歯のトラブルの発生源です。 歯垢は正しいブラッシングで落とすことができますが、固まった歯石は自分では除去できません。 歯についた歯石を取り除く、これをスケーリングといいます。 スケーリングの結果、お口の状態はスッキリサッパリとし、健康な歯の状態に戻りますが その歯石の付着状態、部位から自分のブラッシングの欠点を指摘され学ぶことができます。 予防歯科をくぐり抜けて増えるやっかいな歯石 歯石について学びましょう。 歯石とは、みがき残して歯の表面に付着したままの歯垢が 唾液中のカルシウムと結びついて固まったものです。 これが歯周病の大きな原因となるのですが もし歯石が付着したら毎日のブラッシングだけでは除去できないと考えていてください。 歯石の表面は軽石みたいに小さな穴がたくさんあいていて そこに細菌が入り込みやすいのです。 そして、増殖した細菌が出す酵素により歯ぐきに炎症がおき、歯周病を発症させてしまいます。

耳で測る正しいかみ合わせ 耳鳴り、耳痛、耳の圧迫感や閉塞感などが下あご位置修正やかみ合わせ治療によって 改善されるケースが注目されています。 長年、あごの関節と耳の機能を研究し、耳の伝音機能を指標として あごの正しい位置を見つける新しい治療方法が開発されました。 尚、詳細は こちらのPageへ (注)日本大学松戸歯学部・顎咬合機能治療学教授 松本 敏彦先生の論文、インタビューからの転載であることをお断りします。

画像クリックで 公式HP(無料)

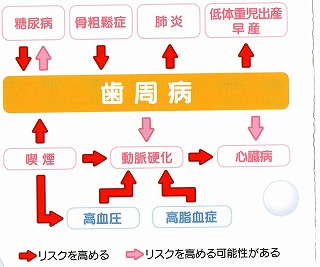

むし歯の原因菌"ミュータンス菌"就寝中は夕食後の約30倍に 口腔内にはいろいろな細菌がいますが 中でもむし歯の原因菌として注目されているのがミュータンス菌です。 最近の調査で、このミュータンス菌の数は、夕食後口腔内のケアをしないで寝ると 翌朝起床時には前日の夕食後と比べて約30倍に増えることが分かりました。 もともと口腔内の細菌の数は、食後は減少し、その後、増加することが分かっています。 これは、食べ物を咀嚼(そしゃく)すると唾液が分泌され、細菌や食べカスを洗い流すためです。 しかし、咀嚼のあと、唾液の分泌が少なくなると、自浄作用が低下して細菌数が増加します。 さらに就寝中は適度な温度が長時間保たれるため細菌が繁殖しやすい状態になり 一日の中で最も細菌数が増えるのです。 今回初めて、ミュータンス菌の数にスポットを当てた調査が行われ "むし歯は夜つくられる"ことが証明されたと言えるでしょう。 むし歯予防や歯周病予防のためには、就寝前に念入りにケアを行い 清潔にしておくことが大切です。 ---------------------------------------------- 出典/ライオン株式会社オーラルケア研究所調べ ストレスなど心の問題が口の中のトラブルに 「舌先がヒリヒリする」「口の中が乾燥してカラカラになる」「口が開きにくい」「歯ぎしりがひどい」「口臭が強い」など 口の中に特に悪い点はないのに、歯やあごに異常を感じる人が増えています。 強いストレスは身体に大きな影響を与えます。 全身の器官の中でも特に敏感なのが口の中。 治療を受けても症状が変わらない場合は、ストレスや精神的な問題はないか、考えてみることも大切です。 患者さんと十分に対話することは歯科治療の基本。 最近は心療歯科を設ける歯科医院も多くなりました。 状態を詳しく相談するだけでも、不安や緊張が取り除かれ、症状が軽くなる人も多いそうです。 心因性トラブルの一番の予防はストレス解消。 スポーツや趣味など自分なりのリラックス法を見つけることも大切です。 健康な舌はきれいなピンク色ですが、体調によっては白っぽくなったり黄身がかったり微妙に変化しています これは舌苔(ぜったい)といわれる舌の汚れで、ひどくなると味覚障害や口臭の原因にも。 舌苔が付着するのは生活の乱れやアルコール、刺激物の摂りすぎ、口呼吸による口の中の乾燥、、風邪の発熱など さまざまで、舌の色は全身の健康を表すバロメーターともいえます。 一時的な変化なら通常の歯磨きやうがいで十分ですが、変色や違和感が長く続く場合は 内臓の病気かもしれないので専門家の診断をうけましょう。 舌は一生の食生活を担う大切なもの。 舌ブラシなどの専用グッズも、ゴシゴシと強く擦っては逆効果に。 過剰なケアは繊細な舌表面を傷つけてしまうので、くれぐれも正しい使用法を心がけてください。 気になる口臭の原因は50〜60%が歯周病です 口臭の原因は大きく分けて3つ 最も多いのが、口の中で、細菌が食べカスを分解して「揮発性硫化化合物」を発生させるものです 2つめは、「ニンニクなど揮発性油を含む食品を食べた時に、その成分が血液に入り肺から呼気として排出されるケース そして、3つめは内科系の病気が原因の口臭です 食べ物による一時的な臭いを除くと、口の中で発生した揮発性硫化化合物による臭いは約95%を占め その内の50%〜60%は歯周病が原因といわれます 口臭の程度を専門的に検査、分析できるのが、最近大学病院を中心に増えている「口臭外来」 臭いの成分を調べると原因が分かるため、口臭検査で歯周病が発覚することも多いそうです 口臭が気になる方は、口臭外来を訪ねてはいかがでしょうか 身近な口臭予防 上記のようにさまざまな原因がある口臭ですが 予防するには、唾液の役割も見逃せません 唾液には多くの働きがあり、優れた殺菌力もその一つ 唾液量の少ない口の中は細菌が増えるため、口臭を招いてしまうケースも 「臭いがきつくなるのでは?」と、人と会う前に食事をしない人がいますが、これは逆効果 食事は唾液をどんどん分泌して、口の中の洗い流してくれます むしろ、よくかんで唾液が出るようしっかり食事をした方が、口臭予防には効果的なのです 食事から時間が経つと唾液の分泌が減るため、口の中が乾いて臭いが強くなります 食間の午前10時や午後3時ごろには、口をうるおすためにもティータイムを お茶や食事が長く取れない場合は、シュガーレスガムをかむなどして 唾液の分泌をうながすのも良いでしょう ------------------------------------- 参考文献/nikkei.jp ライフスタイル健康 歯周病は細菌感染による慢性の炎症です 進行すれば膿が出たり歯がグラグラして抜けてしまうことはよく知られていますが 最近の研究によりさまざまな生活習慣病と関係があることがわかってきました その一つが糖尿病です あまり知られてはいませんが 実は歯周病は糖尿病の合併症の1つといわれるほど深い関連性があります  成人の約8割が歯周病に罹患しています 初期には痛みなどの症状がないため、ほとんどの人には自覚がありませんが 実は歯を失う最大の原因は歯周病なのです 歯と歯ぐきの境目についた歯垢(プラーク)の中に存在する歯周病菌が原因となり 歯周病が発症、進行します 【歯周病の症状】 ・歯ぐきが腫れる ・出血する ・歯ぐきを押すと膿がでる ・歯がグラグラする ・口臭が強くなる 【歯周病の治療法】 ・プラークコントロールで歯周病菌を減らす(歯ブラシ、フロス、歯間ブラシ等を使用します) ・スケーリング(歯石除去)を行い歯の表面をキレイにする ・重症化した歯周病に対しては歯周外科を行うこともあります ・メンテナンスにより健康な歯ぐきの状態を維持します  むし歯菌は、生まれたばかりの赤ちゃんの口には存在しません 赤ちゃんのむし歯菌は母親などからの口移しの食事、同じ箸やスプーンからうつるとされていますが 父親や兄弟、お友達からうつる場合もあります 家族はもちろん、特に赤ちゃんと接する機会の多いお母さんはお口のケアが大切です 赤ちゃんの肌がやわらかくてかぶれやすいのと同じように 生えたばかりの歯はとてもやわらかく むし歯菌がつくる酸にとても弱い状態です そのため、生えたての歯は穴があきやすく、進行がとても早いです 歯は、唾液中のカルシウムなどを吸収して、時間をかけて強い歯になります フッ化物は、カルシウムなどの吸収を助けてくれますので、積極的に利用することをお勧めします 丈夫な乳歯に育てることが丈夫な永久歯への第一歩です |